“Aujourd’hui, tu demandes ton compte”…

Et me voilà tout penaud, devant le contremaître de cet atelier d’imprimerie, lui annonçant timidement que je m’arrêtais de travailler le soir même,au souhait de mon père, qui avait décidé de partir en vacances le lendemain.

Nous sommes fin Juillet en cet été 1955, j’ai 15 ans, j’avais été employé dans cette imprimerie “Husson et Vaillant” à Aubervilliers pendant les grandes vacances. C’était une petite entreprise qui employait moins d’une dizaine d’ouvriers, elle était organisée en un grand local, l’atelier, à une extremité un réduit qui servait de bureau , et à l’autre extremité une petite pièce qui était une étuve.

Durant cette période j”étais hebergé chez des oncle et tante demeurant près de cette entreprise, ce qui m’évitait les allers-retours quotidiens à Paris.

Un de leurs fils, José, qui avait mon âge, et deux de leurs filles plus âgées travaillaient également dans cette imprimerie. Et ce fut grâce à leur intervention que je fus embauché.

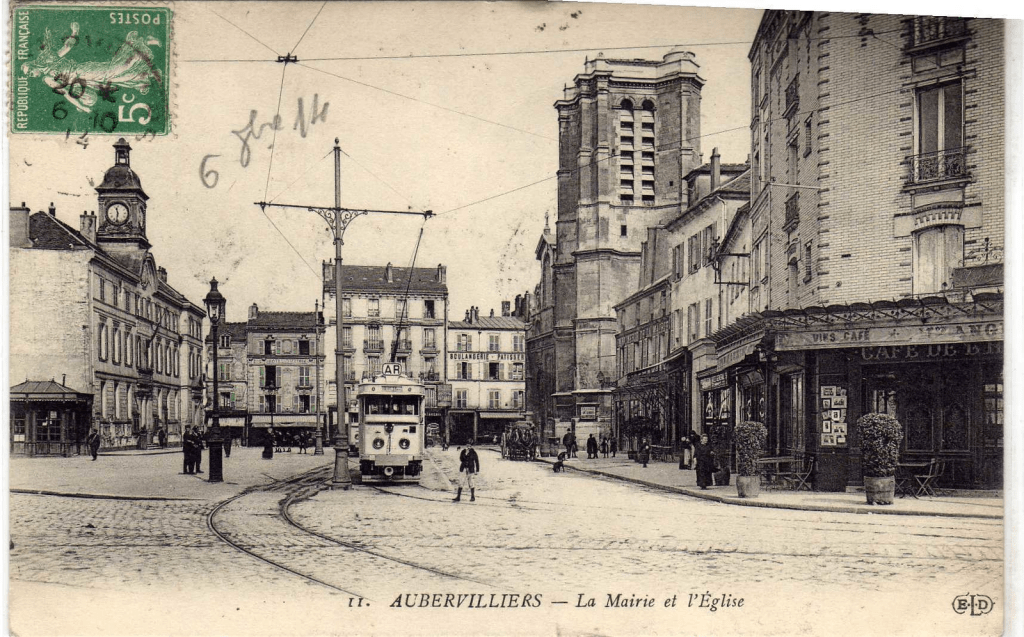

Je connus ainsi de petites vacances à Aubervilliers, petite banlieue tranquille au nord de Paris. La petite bande que fréquentait mon cousin était bien sympathique. Je découvris un petit monde de jeunes travailleurs, durs à la tâche, qui pour la plupart d’entre eux, étaient ouvriers ou apprentis: tourneurs, ajusteurs, mécaniciens, manoeuvres dans le bâtiment ou à l’usine. Ils vivaient encore chez leurs parents dans des HBM ou dans des petits pavillons modestes. Certains, parmi les plus âgés, fréquentaient un café -tabac près de la place de la Mairie où ils se retrouvaient le soir après leur journée. Encore en bleu de travail, le sac contenant leur gamelle, accroché à l’épaule. Ils se lançaient des défis au baby-foot ou bien au 421… Je connus Momo, Fernand, André…et Jacqueline, le petit fanion de la troupe.

Le dimanche matin, lorsque le grand cousin Gaby, appelé sous les drapeaux, était en permission, il nous emmenait au café-tabac, pour y faire un baby-foot et boire une diabolo-menthe. On entrait alors dans le brouhaha d’ une grande salle enfumée, les tables remplies de joueurs de tiercé, le journal des courses déployé devant eux. On y retrouvait la bande de copains, certains à bousculer prudemment le Flipper pour obtenir une partie gratuite sans faire TILT!… et d’autres à nourrir de pièces de monnaie le Juke-box qui égrenait Elvis Presley, Chuck Berry, Dalida , Gilbert Bécaud…On s’achetait un ou deux paquets de P4, ces paquets de quatre cigarettes de tabac brun qui nous coûtaient à peine seize centimes, mais lorque l’on se cotisait, on rassemblait assez d’argent pour nous acheter un paquet de blondes des Lucky Strike des Pall Mall ou des Players Navy Cut…On faisait les beaux.

C’est là que se discutait le programme de l’après-midi: le bal, le cinéma, la piscine le stade, le bricolage? Lorsque Jacqueline accompagnait la petite bande c’était soit la piscine, soit le cinéma. Et pour cause!…A la piscine, on attendait de voir sortir de sa cabine Jacqueline , la jolie rouquine, dans sa tenue de bikini…et lorsqu’elle nageait nous l’entourions et la suivions comme des poissons pilotes, jusque dans le grand bain!…Mais lorsqu’il était décidé d’aller voir un film ( peu importait lequel…) c’est avant d’entrer dans la salle de cinéma que se jouait notre destin. En effet, Jacqueline, acceptait de bonne volonté, de s’asseoir à côté du garçon, désigné par le groupe pour flirter avec elle durant la séance…En tant que nouveau, je fus bien sûr choisi à l’unanimité pour remplir ce rôle et ressentir l’émoi du premier baiser…Merci Jacqueline!

Je passai ainsi quelques dimanches à Aubervilliers. Mais pour moi, ce séjour ne m’apporta pas que des satisfactions. A l’usine, j’eus en effet à faire preuve de rapidité et de resistance dans l’execution des tâches qui m’étaient confiées.

Mon travail consistait à imprimer des mètres à ruban de tailleurs. Des kilomètres de centimètres… La planche en bois, ressemblant à un grand plumier, recevait les bandes de ruban comportant à chaque extremité une rangée d’une dizaine de pointes en acier, sur lesquelles je piquais les rubans de deux mètres de long. Je disposais ensuite une seconde planche qui s’emboitait sur la première et qui comportait les caractères d’imprimerie en relief, au préalable soigneusement encrés. Ce sandwich de plus de deux mètres de long, assez lourd, passait à la force de mes poignets, dans un sens, puis dans l’autre,entre les rouleaux d’une presse d’imprimerie, en tournant une imposante manivelle . Puis je détachais les centimètres et les pendais sur un support prévu à cet effet. Je portais ensuite ces rubans imprimés dans une étuve à70°C pour les sècher. Mon établi jouxtait de l’autre côté du mur cette étuve, ce qui me faisait fondre de sueur durant ce mois de Juillet, chaud en cette année-là. Ce qui me rendait ce travail difficile c’étaient de violentes névralgies faciales journalières, au dessus des orbites, qui débutaient à dix heures du matin jusqu’à trois heures de l’après-midi, avec des envies de nausée…La chaleur amplifiait ces douleurs et ce mal-être.

Les caractères d’impimerie de la planche devaient être néttoyés tous les soirs. A cette occasion j’appris que la potasse était un produit corrosif… C”est ainsi que je brossais soigneusement ces caractères au moyen d’une brosse trempée dans le liquide d’un fût anonyme. Ce liquide , c’était de la potasse un produit fortement alacalin, qui nettoya aussi bien l’encre de mes mains que celle des caratères. La peau de mes doigts fut dailleurs rongée en plusieurs endroits…

A la fin de l’après-midi le contremaître revint vers moi, pour m’avertir que si je ne lui donnais pas un préavis de huit jours, je ne recevrai pas mon salaire.

Bien sûr, nous partîmes le lendemain en vacances, moi riche d’un vocabulaire nouveau – potasse, préavis, prudhomme terme enseigné par mon père, qui se faisait fort de récupérer mon salaire ” en allant au prudhomme” – mais pauvre parce que plumé de mon premier salaire.

Pendant ce mois de Juillet, je découvris à 15 ans le travail au rendement: le patron avait à la bouche le mot de cadence alors que dans ma tête, je pensais aux vacances. J’avais trimé un mois entier, et tout ce que j’avais gagné, c’étaient des ampoules aux mains et une haine tenace des centimètres.

Mais j’avais gagné autre chose. J’ai découvert un univers bien loin des rêveries adolescentes. Un monde où l’on ne comptait pas les heures — sauf à la pointeuse —, où les gestes étaient mécaniques, mais les cœurs bien réels. C’était la vie ouvrière, brute et honnête. Il n’y avait pas d’extras, pas de clim, pas de café frappé, il n’y avait que la gamelle du midi. Juste la chaleur des presses, l’odeur de l’encre, le bruit du métal… et surtout, la solidarité. On s’échangeait des clins d’œil, des blagues fatiguées à la pause, des morceaux de pain ou le regard de mon cousin qui disait : « Allez, encore une heure et on est bons. »

C’était un mois de Juillet à Aubervilliers.

TOUJOURS UN IMMENSE PLAISIR DE PARCOURIR TES RÉCITS. DE VÉRITABLES PETITS FILMS ATTRAYANTS ET SI REELS

LikeLike